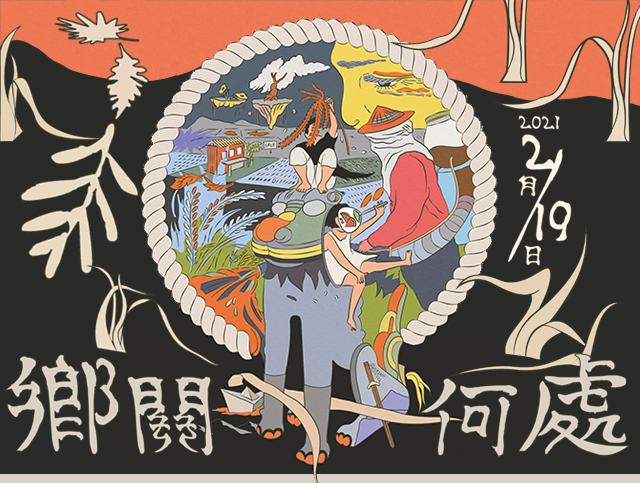

「鄉關何處.藝術開放、空間亮點」藝術家駐創徵選

「鄉關何處-藝術開放、空間亮點」藝術家駐創徵選開跑啦!

以培育動畫、漫畫等相關視覺藝術創作者為目的,透過駐創花蓮,將在地人文歷史、族群文化、自然景觀……等獨特元素,以藝術轉譯及創作之形式,介入地方,打造空間亮點、創景鄉野。

獲選者不僅最高有30萬元之創作費用,甚至在地社區協會還將會安排住宿、在地嚮導、地方文化素材提供,創作者若有需求,還將會協助安排在地居民提供訪調。

創作者可選擇將近10處空間,或由駐村後開發新的在地空間作為創作呈現場域,其中包含過去的大同戲院、居民們養野貓的園子、過去的日本移民村住宅、採玉礦時代興起的老旅社、部落的文化健康站等,創作完畢後,還將會協助策劃一個月的現地展覽。

有興趣的朋友們,趕快報名,一起透過藝術創作,介入在地空間,轉譯地方文化!

創作與媒材可為以下內容或形式,如:彩繪、塗鴉、裝置、AR、VR、漫畫、動畫、影視、光雕、光桌、地域創景……等。但並不設限,創作者亦得以藝術介入空間,打造空間亮點為主要創作目的,針對動漫創作內容提出相關創作內容,送件計畫。

( 一 ) 徵選宗旨:

以培育動畫、漫畫等相關視覺藝術創作者為目的,透過駐創花蓮,將在地人文歷史、族群文化、自然景觀……等獨特元素,以藝術轉譯及創作之形式,介入地方,打造空間亮點、創景鄉野。

創作者需於創作計畫中,以花蓮縣壽豐鄉、萬榮鄉為主要場域駐創( 亦可由創作者提出花蓮縣境內其他地點;但若選擇其他場域,創作者需自行尋找創作空間與住宿地點 )。創作計畫需包含民眾參與機制,其機制可為以下內容:活化空間、打造藝文場域、開設工作坊、促發思考、闡發地方景觀、轉譯文史資料、民間故事、地方文化等。但並不設限,由創作者自行發揮創意。

創作形式與媒材可為以下,如:彩繪、塗鴉、裝置、AR、VR、漫畫、動畫、影視、光雕、光桌、地域創景……等。但並不設限,創作者亦得以藝術介入空間,打造空間亮點為主要創作目的,針對動漫創作內容提出相關創作內容,送件計畫。

( 二 ) 目標對象與資格

本案至多徵選5至8名創作者或團隊,並備選若干名,依照送件狀況與提案內容調整。

申請者需為我國之自然人,並於民法上為成年者( 年滿20歲 );亦可組成團隊提出,並推派一人為代表申請( 團隊經徵選上後,可能因應社區提供住宿之空間大小,無法配合提供符合團隊人數之住宿名額 )。

( 三 ) 徵選辦法

1. 創作費用

新台幣10萬元至30萬元整創作費用( 含工作費、材料費等,需併入年度個人所得 ),由創作者提出創作計畫內容後,經審查會議決議最終創作費用。

將於計畫通過後,逕行三期付款:

第一期款:獲選二週內,與社區確認計畫之可行性後修正計畫,並繳交修正計畫書。核准後,即支付核定經費之30%。

第二期款:與執行單位討論策展計畫後,繳交策展計畫書。核准後,即支付核定經費之50%。

第三期款:於本案結束後,確認相關場地與作品設置/收存無虞者,經執行單位確認後,即支付核定經費之20%。

2. 徵選主題

鄉關何處Out of Place

創作者可自訂創作內容與主題,或以「鄉關何處Out of Place」為創作之核心理念。

該理念取自薩依德的《鄉關何處:薩伊德回憶錄( Out of Place: A Memoir )》 。期望創作者可以藉由此概念,重新思考當代全球化的浪潮中,台灣如何透過位處「鄉」的花蓮,達到真正的越在地越國際,並探尋土地與自身的關係。

建議創作者可藉以下三個面向思考,但並不設限:

( 1 ). Out of Place

一種無法融入當地的窘境。思索自身來到該場域Out of Place創作的原因;同時,該場域又能如何豐沛自身的創作。

( 2 ). 失根與離土

過往台灣的成長經驗,因為都市化、全球化、教育制度等不同因素,使得我們無法了解鄉村/家鄉。如何藉由這次的駐創過程,重新認識鄉村/家鄉,並透過花蓮多元族群的文化環境與空間,看見台灣多元與多樣的「根」。

( 3 ). 地方感( sense of place )

人文主義地理學中提出「地方( place )」與「空間( space )」之概念,即是強調人和空間的互動,透過時間的累積與沉澱,逐漸形塑一地之獨特的價值觀與文化。創作者可思考,在駐創的過程間,以內在或外在的視野,重新闡發、詮釋此處之「地方感」。

3. 送件期間

於公告日起至民國110年2月19日23:59截止。

無須印出紙本,採線上送件,寄至: minrhome@gmail.com。標題註明「鄉關何處( 計畫名稱 )」。需同時繳交Microsoft Word( .doc )檔案,及PDF檔案( 若檔案過大,亦可提供雲端硬碟網址 )。寄出後務必再以電話( 03-8650338 )聯繫執行單位是否順利收件。

若有相關作品集,可選擇提供紙本檔案或電子檔案。紙本檔案需備妥6份,不限裝訂與輸出形式,於截止收件日23:59分前( 以郵戳或超商寄出日為憑 )寄送至:97448花蓮縣壽豐鄉豐山村中興街37號,社團法人花蓮縣牛犁社區交流協會 社造組 收;03-8650338。

若最終未獲選,相關提供之作品集等資料不予退還。

4. 徵選流程

( 1 )送件:截止收件日當日結束前,線上寄送創作計畫書。

( 2 )初審:審查相關資料完備後,待執行單位通知,即進入面審。

( 3 )視訊面審:創作者可選擇親至現場或視訊面審,由委員提問相關創作內容。

( 4 )獲選:獲選後即依照獲選金額,執行計畫修正。

( 5 )社區討論:由社區與創作者共同討論,基於創作計畫之可行性修正創作計畫,以及調整民眾參與機制。

( 6 )駐村創作:經核定修正計畫後,最遲於民國110年3月5日前駐村創作。

( 7 )策劃展覽:創作完成後,於實地展出,為期一個月。

( 四 ) 展覽期程與創作方式

1. 展覽期程

預計於民國110年4月至5月期間,於創作實地展出,以村落空間、民宅,亦或相關公共場域進行策展,為期一個月。創作者於創作過程,需與執行單位商研策展形式。

2. 駐創期間

一經獲選後,執行單位將協助媒合創作者與社區共同討論創作計畫的更動與修正。待確認完畢後,即可展開駐創計畫,於展覽前實際駐創達22個日曆天( 毋須連續居住 )。若居住於花蓮縣內者,提出相關居住證明後,得不用駐創,但仍須於當地創作或和民眾共同參與達22日曆天。

3. 創作內容

創作與媒材可為以下內容或形式,如:彩繪、塗鴉、裝置、AR、VR、漫畫、動畫、影視、光雕、光桌、地域創景……等。但並不設限,創作者亦得以藝術介入空間,打造空間亮點為主要創作目的,針對動漫創作內容提出相關創作內容,送件計畫。

4. 民眾參與機制

創作計畫中需有民眾參與機制,得為:

( 1 )地方文化轉譯:如使用社區提供之文獻史料或口訪故事、地方文學作品等。

( 2 )居民共同創作:如與在地學校,亦或高齡者相關班級、在地店家或青年等共同創作。

( 3 )藝文推廣:如舉辦工作坊、講座、藝文營隊等。

( 4 )其它:由創作者自行提出。

5. 評分標準

( 1 )創作內容:35%

( 2 )創作主題:20%

( 3 )面審:20%

( 4 )過往經歷與作品:15%

( 5 )可行性:10%

( 五 ) 保險

經獲選之創作者,執行團隊將會為其辦理雇主意外責任險,並為其完成之作品於展覽期間辦理藝術品綜合險

( 六 ) 創作空間

本計畫主要駐創之社區為花蓮縣壽豐鄉豐田社區、萬榮鄉支亞干部落;另亦可選擇花蓮縣境內相關場域進行提案。但若選擇前者,將由社團法人花蓮縣牛犁社區交流協會,以及花蓮縣萬榮鄉西林社區發展協會擔任駐創帶領人,協助創作者駐村與創作之相關需求;此外,將提供若干空間提供創作者先行選擇。

相關空間介紹及完整圖片: https://reurl.cc/Y6Z8Da

空間詢問可電洽或預約導覽:03-8650338,楊先生。

創作者若選擇非以上兩鄉鎮之空間,則由創作者自行尋找在地合作夥伴、住宿空間、創作場域( 需檢附場域、空間所有權人同意書 )。

1. 花蓮縣壽豐鄉豐田三村

豐田三村由豐山、豐裡、豐坪三村合稱,為日本官營移民村,今日村莊中仍可見日本時代留下來的建築等。此外,由於1970年代豐田玉和無籽西瓜之發展,使得豐田地區成繁盛一時,村內曾有戲院、娼寮,以及大量的玉石加工廠。然而,隨著時代演進,豐田玉沒落後,豐田復歸一處平靜的農村,直到1996年社團法人花蓮縣牛犁社區交流協會於地方開啟社區營造工作事務後,逐漸發展豐田成為全國著名的社區營造場域與團隊。

相關資料可見: https://nlica.org/

2. 花蓮縣萬榮鄉支亞干部落

支亞干部落的形成於日治時期1914年太魯閣族戰爭前,木瓜溪流域龍澗附近的Quwtuw Pais部落的頭目Kalaw Watan率領家族至支亞干溪流域,1914年後日本施行集團移住政策,將立霧溪、木瓜溪、外太魯閣地區的部落遷往支亞干,共遷來20個以上不同的部落( 家族 )。目前居民約1,343人,453戶,居民90%為太魯閣族。近年部落青年返鄉後接續社區營造工作、文化工作,不僅部落擁有文學創作者Apyang Imiq、織帶工藝師、木工師、音樂創作者等,為部落帶來豐厚的藝文能量。

相關資料可見: https://www.facebook.com/ciyakang

相關連結:

延伸閱讀:

- 「鄉關何處-藝術開放、空間亮點」藝術家駐創徵選

「鄉關何處-藝術開放、空間亮點」藝術家駐創徵選即日起開始徵件至110年2月19日止。

「鄉關何處-藝術開放、空間亮點」藝術家駐創徵選即日起開始徵件至110年2月19日止。 - 「鄉關何處-藝術開放、空間亮點」藝術家駐創徵選

一、徵選宗旨: 以培育動畫、漫畫等相關視覺藝術創作者為目的,透過駐創花蓮,將在地人文歷史、族群文化、自然景觀……等獨特元素,以藝術轉譯及創作之形式,介入地方,打造空間亮點、創景鄉野。 創作者需於創作計畫中,以花蓮縣壽豐鄉、萬榮鄉為主要場域駐創(亦可由創作者提出花蓮縣境內其他地點;但若選擇其他場域,創作者需自行尋找創作空間與住宿地點)。創作計畫需包含民眾參與機制,其機制可為以下內容:活化空間、打造藝文場域、開設工作坊、促發思考、闡發地方景觀、轉譯文史資料、民間故事、地方文化等。但並不設限,由創作者自行發揮創意。 創作形式與媒材可為以下,如:彩繪、塗鴉、裝置、AR、VR、漫畫、動畫、影視、光雕、光桌、地域創景……等。但並不設限,創作者亦得以藝術介入空間,打造空間亮點為主要創作目的,針對動漫創作內容提出相關創作內容,送件計畫。 https://nlica.org/2219/artinplace/

一、徵選宗旨: 以培育動畫、漫畫等相關視覺藝術創作者為目的,透過駐創花蓮,將在地人文歷史、族群文化、自然景觀……等獨特元素,以藝術轉譯及創作之形式,介入地方,打造空間亮點、創景鄉野。 創作者需於創作計畫中,以花蓮縣壽豐鄉、萬榮鄉為主要場域駐創(亦可由創作者提出花蓮縣境內其他地點;但若選擇其他場域,創作者需自行尋找創作空間與住宿地點)。創作計畫需包含民眾參與機制,其機制可為以下內容:活化空間、打造藝文場域、開設工作坊、促發思考、闡發地方景觀、轉譯文史資料、民間故事、地方文化等。但並不設限,由創作者自行發揮創意。 創作形式與媒材可為以下,如:彩繪、塗鴉、裝置、AR、VR、漫畫、動畫、影視、光雕、光桌、地域創景……等。但並不設限,創作者亦得以藝術介入空間,打造空間亮點為主要創作目的,針對動漫創作內容提出相關創作內容,送件計畫。 https://nlica.org/2219/artinplace/ - 【藝術家駐創徵選】【藝術家駐創徵選】 「鄉關何處-藝術開放、空間亮點」藝術家駐創徵選開跑啦! #花蓮駐村創作 #獲選最高30萬元創作費 #鄉關何處 #藝術開放空間亮點 以培育動畫、漫畫等相關視覺藝術創作者為目的,透過駐創花蓮,將在地人文歷史、族群文化、自然景觀……等獨特元素,以藝術轉譯及創作之形式,介入地方,打造空間亮點、創景鄉野。 獲選者不僅最高有30萬元之創作費用,甚至在地社區協會還將會安排住宿、在地嚮導、地方文化素材提供,創作者若有需求,還將會協助安排在地居民提供訪調。 創作者可選擇將近10處空間,或由駐村後開發新的在地空間作為創作呈現場域,其中包含過去的大同戲院、居民們養野貓的園子、過去的日本移民村住宅、採玉礦時代興起的老旅社、部落的文化健康站等,創作完畢後,還將會協助策劃一個月的現地展覽。 有興趣的朋友們,趕快報名,一起透過藝術創作,介入在地空間,轉譯地方文化! ˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍ

網站介紹| https://wp.me/pbNnE7-zN

徵選簡章| https://reurl.cc/XekrMR

創作經費|最高30萬元(分三期給付)

徵件截止|2021年2月19日23:59前

駐創時間|2021年3月至4月底

展覽時間|2021年4月至5月間

創作媒材| 創作與媒材可為以下內容或形式,如:彩繪、塗鴉、裝置、AR、VR、漫畫、動畫、影視、光雕、光桌、地域創景……等。但並不設限,創作者亦得以藝術介入空間,打造空間亮點為主要創作目的,針對動漫創作內容提出相關創作內容,送件計畫。 ˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍ 主辦單位:花蓮縣政府 承辦單位:花蓮縣文化局 執行單位:社團法人花蓮縣牛犁社區交流協會 協辦單位:花蓮縣萬榮鄉西林社區發展協會

#2025新北市河海音樂季】

#2025新北市河海音樂季】 海洋獨立音樂大賞開報啦

海洋獨立音樂大賞開報啦 5/10報名截止

5/10報名截止